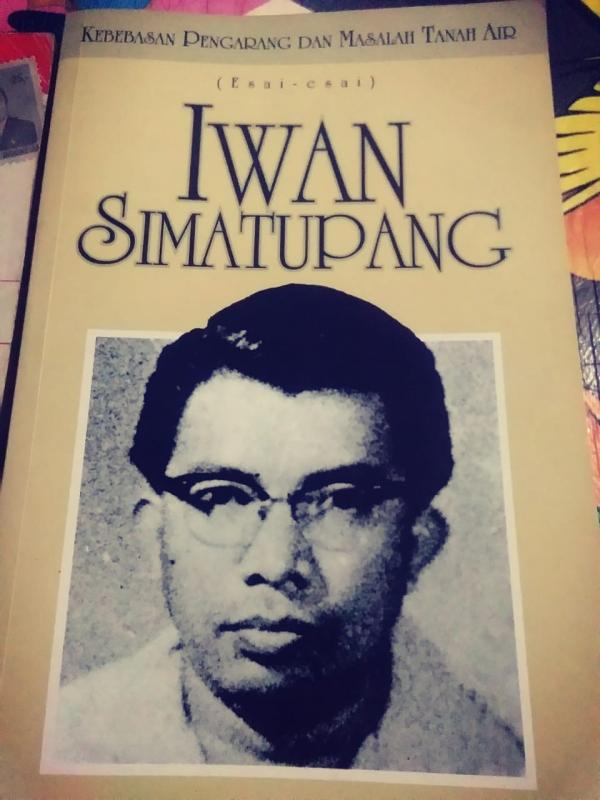

Lahir 18 Januari, Iwan Simatupang Bayangkan Aidit Ada di PNI atau NU, Sejarah Indonesia akan Beda

JAKARTA, iNewsBlitar – 18 Januari 1928, sastrawan besar Indonesia Iwan Simatupang lahir di Sibolga Sumatera Barat.

Sebagai sastrawan sekaligus pemikir, Iwan memposisikan diri berhadap-hadapan dengan orang-orang Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), ounderbow PKI (Partai Komunis Indonesia).

Saat Lekra sedang kuat-kuatnya, Iwan Simatupang ikut menandatangani manifesto kebudayaan (Manikebu). Manikebu dengan Humanisme Universal dan Lekra yang mengusung Realisme Sosialis adalah dua lembaga kebudayaan yang saling sikut, saling terkam.

Iwan Simatupang tak merasa gentar dengan ancaman tahun pembabatan yang dikoarkan orang-orang Lekra. Dalam surat politiknya1964 -1966 kepada B Soelarto, sastrawan asal Yogya, Iwan menegaskan dirinya seorang nasionalis.

“Kau tahu, aku nasionalis, bekas pejuang (Komandan TRIP Sumatera Utara), anti kapitalis, anti (sok) sosialisme kanan, tetapi sebaliknya: tegas-tegas menentang setiap paham, doktrin, ideologi, yang (mencoba) merongrong keutuhan dari keagungan manusia!.”

Iwan Simatupang seorang pembaharu sastra Indonesia. Kelahiran Ziarah, Merahnya Merah, Kering, Kooong, dan kumpulan cerpen Tegak Lurus dengan Langit, sontak menyentak. Ia sebut karyanya sebagai novel masa depan.

Kisah-kisah yang dibangun Iwan Simatupang tidak memberikan ruang lapang untuk pahlawan. Juga tak bertema sekaligus tak mempedulikan moral. Tokoh utamanya selalu laki-laki.

Tokohnya selalu tak beridentitas atau nama pribadi, kecuali sebutan profesi atau alias. Iwan Simatupang juga lebih menyukai frase panggilan “tokoh kita”. Ada tokoh kita di cerita Ziarah. Begitu juga di kisah Merahnya Merah dan lainnya.

Karya Iwan Simatupang dianggap ganjil dan menuai banyak pujian sekaligus kecaman. Mungkin semua itu dipengaruhi filsafat eksistensialisme dan fenomenologi yang dianutnya.

“Sastrawan ini secara kontroversial telah mengguncang dunia kesusasteraan Indonesia modern menjelang akhir dekade 1960-an dengan novel-novelnya,” tulis Kurnia Jr dalam buku “Inspirasi ?Nonsens!, Novel-novel Iwan Simatupang”.

Iwan tak pernah gentar menghadapi orang-orang Lekra. Ia dipandang sebagai salah satu lawan yang tangguh. Pesannya kepada B. Soelarto terkait sikap perlawanannya kepada Lekra: “Kerendahan hati, kesetimbangan, kesediaan memberi maaf, dan mencipta, mencipta, mencipta terus, makin baik, makin banyak. Inilah senjata-senjata paling ampuh melawan mereka, Larto! Sambil menantikan saatnya yang paling tepat untuk bertindak tegas dan menentukan!”.

Iwan Simatupang sempat terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedoteran Unair Surabaya. Kuliah hanya sampai tahun 1953 dan tak pernah dirampungkannya. Iwan bertolak ke Paris untuk menekuni filsafat. Ilmu drama ditimbanya di Leiden Belanda.

Ia memanfaatkan kesempatan saat memperoleh bea siswa ke Eropa dari Sticusa (Stichting Culturele Samenwerking) atau Yayasan kerjasama Indonesia-Belanda. Di Eropa Iwan Simatupang menikahi Cornelia Astrid Van Geem. Perempuan berdarah indo yang biasa dipanggil Cory.

Pernikahannya membuahkan dua putra laki-laki, Ion dan Ino yang dibawanya serta pulang ke tanah air. Meski berdiri sebagai rival dan getol menyerang para sastrawan Lekra dan PKI, Iwan Simatupang tak segan melontarkan pujian.

Pujian sekaligus kekhawatiran. “Dan inilah tragedi kita kini, Larto!: genialitas dan brilyansi itu kini (hanya) ada di kalangan PKI. Ini fakta, lho! Sekiranyalah Aidit dan Njoto bukan di PKI, tapi misalnya di NU atau PNI, ya Allah: sejarah tanah air kita akan sangat berbeda, sangat berbeda”.

Kematian Corry pada tahun 1960 membuat hati Iwan Simatupang hancur. Dalam dukanya Iwan mulai menggarap novel Ziarah. Pada manuskripnya ia torehkan kata persembahan untuk Corry.

Iwan terus berlarat dalam duka dan menyebut diri sebagai manusia hotel. Karena alasan suka dan terpaksa, ia mengurung diri di kamar Hotel Salak Bogor. Seluruh esainya lahir di kamar nomor 52.

Iwan Simatupang tutup usia pada 4 Agustus 1970 dalam keadaan kesulitan biaya hidup dan tak memiliki pekerjaan tetap. Ia menghembuskan nafas terakhir di rumah saudari tuanya di Jakarta karena penyakit komplikasi.

Editor : Solichan Arif