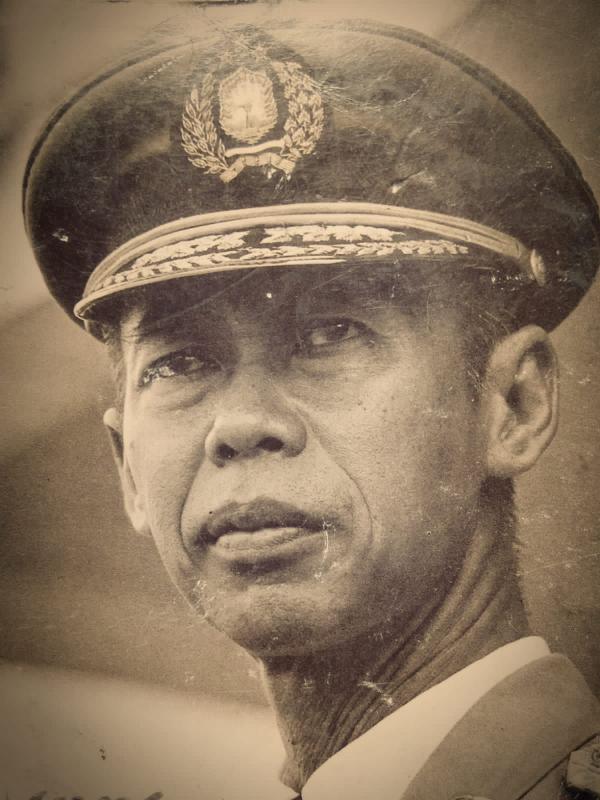

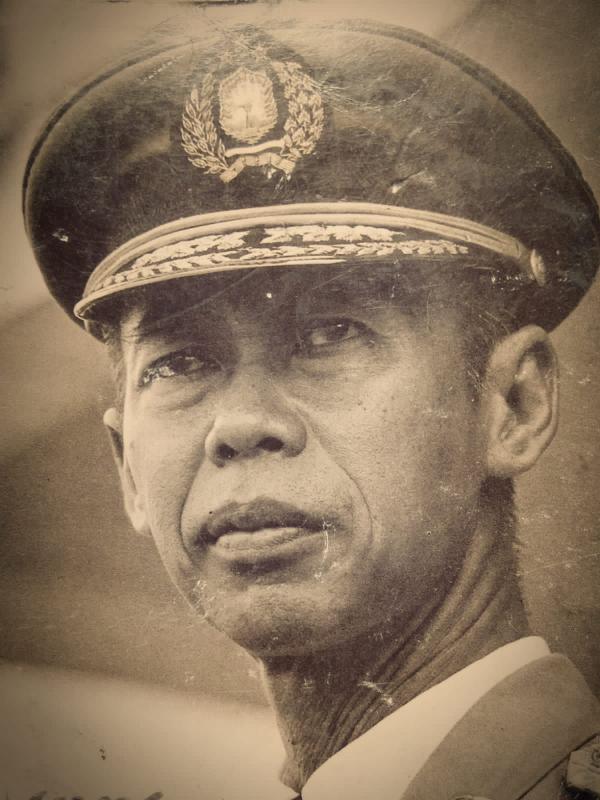

Cerita Jenderal Hoegeng yang Tak Gentar Ditampar Perwira Jepang

BLITAR, iNewsBlitar- Hoegeng sejak usia 19 tahun berkuliah di Recht Hoge School (RHS) atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia atau Jakarta. Hoegeng tumbuh dalam situasi perang dan penjajahan.

Jendral Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso yang terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur itu, kelak menjadi Kapolri ke-5 Republik Indonesia.

Saat itu tahun 1940, perang Dunia II tengah berkecamuk di Eropa, dan situasi telah berubah. Belanda dan sekutu mulai terdesak oleh Jepang dengan kekuatan totaliternya.

Menyusul dibomnya pangkalan Amerika di Pearl Harbour pada 9 Desember 1941, koloni-koloni barat seperti Taiwan, Filipina, Birma hingga Singapura, mulai berjatuhan.

Sebagai mahasiswa RHS, Hoegeng turut mengikuti perkembangan melalui fotum-forum diskusi mahasiswa. Ia ikut mendengarkan berita perang.

“Namun saya tidaklah begitu terganggu. Pada dasarnya saya tidak begitu tertarik atau kecanduan masalah-masalah politik,” kata Hoegeng seperti ditulis Abrar Yusra dan Ramadhan KH dalam buku “Hoegeng, Polisi : Idaman dan Kenyataan”.

Hoegeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, 14 Oktober 1921. Sebuah kota kecil pesisir utara Jawa Tengah. Ayahnya, Soekario Kario Hatmodjo orang Tegal dan ibunya, Oemi Kalsoem orang Pemalang.

Ayah Hoegeng seorang ambtenaar (pegawai) Pemerintah Hindia Belanda yang sempat berdinas di Pemalang, lalu kembali ke Pekalongan. Di Pekalongan, ayahnya menjabat sebagai Kepala Kantor Kejaksaan (Inlandsch Officer van Justitie) wilayah Karsidenan Pekalongan.

Hoegeng bersekolah HIS (Hollandsch Inlandsche School) atau setingkat SD dan MULO (setingkat SMP) di Pekalongan dan AMS di Yogyakarta. Hoegeng masuk RHS karena bermimpi bisa masuk Sekolah Komisaris Polisi di Sukabumi.

Impian yang telah dibangunnya sejak kecil. “Suatu impian sejak kecil yang samar-samar masih hidup dalam diri saya,” kata Hoegeng dalam “Hoegeng, Polisi : Idaman dan Kenyataan”.

Hoegeng dengan halus menolak keinginan Eyang Putrinya yang berharap dirinya masuk ke Mosvia, Magelang. Eyangnya ingin melihat dirinya menjadi seorang Kanjeng atau pegawai pamong pemerintahan.

Saat kuliah di Recht Hoge School (RHS), Batavia, Hoegeng menumpang di rumah kakak ibunya (budenya) yang beralamat di kawasan Kramat. Di RHS, ia ikut terlibat dalam kegiatan exstra kurikuler mahasiswa.

Hoegeng menjadi anggota perkumpulan Unitas Studiosorum Indonesiensis (USI) yang bermarkas di Jalan Kramat Raya. Di USI ia kenal dengan Soedjatmoko, Soebadio Sastrosatomo, Soebandrio, A Hamid Algadrie, dan Chairul Saleh.

Semuanya masih sama-sama mahasiswa. Beberapa nama diantaranya kemudian menjadi tokoh PSI dan Murba.

Saat masih mahasiswa RHS tersebut, Hoegeng menyaksikan bagaimana pasukan Jepang pertama kalinya memasuki Jakarta. Suasana seketika heboh. “Mengikuti para tetangga, maka dengan cepat saya keluar rumah dan terus ke jalan Kramat Raya,” tutur Hoegeng.

Di mana-mana terlihat banjir massa. Rakyat berjubel-jubel di pinggir jalan untuk menyaksikan konvoi militer tentara Jepang. Sementara pemandangan orang-orang Belanda di tempat umum, tidak terlihat lagi.

Penaklukan Jakarta, lalu pulau Jawa oleh Jepang (1942-1945) mengakibatkan hilangnya orang Belanda dari pemandangan di tempat-tempat umum. “Pada pihak lain, rakyat Indonesia mulanya tidaklah takut terhadap Jepang,” kata Hoegeng dalam “Hoegeng, Polisi : Idaman dan Kenyataan”.

Sejak Jepang menduduki Jakarta, kampus RHS tutup. Namun suatu hari, yakni di hari Sabtu, muncul kabar Jepang akan mengumpulkan seluruh mahasiswa di kampus, tidak terkecuali Hoegeng.

Ia mendapat kabar itu dari seorang petugas yang diduga sebagai kurir Jepang. “Ia bilang kuliah akan dibuka kembali”. Kabar itu benar adanya. Esok harinya, seluruh mahasiswa termasuk Hoegeng berkumpul di kampus.

Kampus RHS berada di sebelah Gedung Museum Gajah. Di gedung tempat pertemuan itu, tidak terlihat satu pun professor atau dosen kampus. Selain mahasiswa, terlihat seorang perwira Kenpetai (polisi rahasia Jepang) bersama sejumlah bawahannya.

Perwira Jepang itu memberi pengumuman, di hari itu para mahasiswa ditugasi memindahkan semua buku-buku ke museum.

Hoegeng yang sempat berbicara langsung, ditugasi memindahkan buku Prof. Van Den Berg. Hoegeng sudah hendak melakukan tugasnya, namun perwira Jepang itu mengatakan : Tunggu jam 01.00, mulai jam 01.00 !.

Saat itu arloji Hoegeng menunjukkan pukul 09.00 lebih. Menjelang pukul 01.00, Hoegeng kembali ke tempat, menemui perwira muda Jepang untuk menyatakan siap memindahkan buku Prof. Van Den Berg.

Sang perwira menengok jam tangannya, dan wajahnya berubah tak senang. Tangannya tiba-tiba terayun, menempeleng pipi Hoegeng. “Hari sudah pukul setengah tiga!,” katanya seperti tertulis dalam “Hoegeng, Polisi : Idaman dan Kenyataan”.

Ia tidak jadi diperintah memindahkan buku Van Den Berg. Hoegeng awalnya tak mengerti. Baru kemudian ia sadar, semuanya karena salah paham.

Perwira Jepang memakai jam tangan dengan waktu Tokyo. Sedangkan arloji yang dipakai Hoegeng menggunakan waktu Indonesia atau Jakarta. “Meskipun dapat tempeleng, anehnya saya tidak takut karena memang merasa tak bersalah,” kata Hoegeng.

Editor : Solichan Arif